#21

半導体de光をデザインする

北村 恭子 教授

東北大学大学院工学研究科 電子工学専攻

構造色とフォトニック結晶

オパール、アワビの貝殻、クジャクの羽根などは、極めて美しく多彩な色を放って見えます。これらを、電子顕微鏡を使ってマイクロ・ナノスケールで観察すると、光の波長(数百ナノメートルから1マイクロメートル)程度の間隔で繰り返される周期的な構造が存在していることがわかります。その周期構造の結果として、ある波長(色)の光だけを反射した結果がこれらの構造色の起源です。

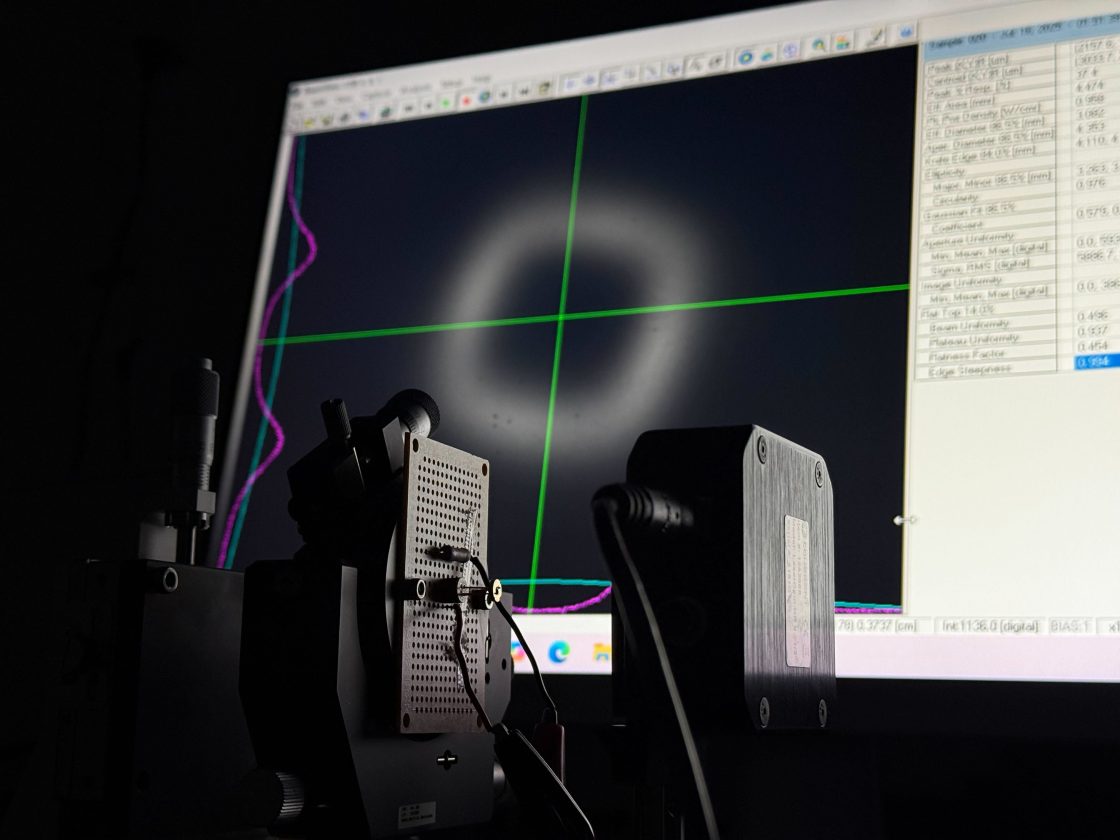

フォトニック結晶とは、このような光の波長程度のナノ周期構造を、半導体などを用いて人工的に作製した構造体です。半導体は原子の周期配列によって、電子の振る舞いを制御することができます。フォトニック結晶は、構造の配列によって、光を自由自在に制御することを可能にします。私は、フォトニック結晶のナノ構造をデザインすることで、ドーナッツ形状のレーザービームを発生したり、光を自在に曲げたりすることを研究しています。

素敵な化学の先生と偶然見かけた不思議な発明家、

そして研究者へ

中学生の頃、夏休みの宿題で、「大野城(おおのき)」を題材に自由研究をしました。白村江の戦いの後に、大宰府を守るために作られた山城です。私は大野城市に住んでいて、歴史の教科書に出て来るけれども、現物を見たことがないと思ったのがきっかけでした。父に頼んで山城の跡地に行ったり、市の歴史資料室に質問に行ったりして、身近にあっても知らなかったことが分かってくることがとても楽しかったです。その時の自由研究のレポートに、歴史の先生が「今までで最も素晴らしい自由研究です。」とコメントしてくださったのがとても嬉しかった記憶があります。高校生になると、今度は化学の先生が実験のレポートを「あなたのレポートはいつ読んでも考察が楽しいです。」と褒めてくださいました。

ちょうどその頃、バイオリニストの葉加瀬太郎さんがやっていたテレビ番組で、若手ミュージシャンがテーマに沿って作曲する番組が好きで見ていると、テーマ「発明家」の回でとても面白い研究者が出ていました。マヨネーズから真珠を作ったという発明家兼研究者です。「分子式と有機合成の知識があればそんなこともできるのだ!これだ!」と思った瞬間でした。

研究者になるきっかけは、中学高校とたくさん褒めてもらったことと、そして、偶然見かけた発明家との出会いだったと思います。フォトニック結晶の研究をすることになったのも、後の博士の指導教員になる野田進先生に偶然出会ったことがきっかけです。マヨネーズから真珠にきっかけがあったように、何か新しい材料を創ることに興味がありました。大学に入って最初に興味を持ったのは、人工合成ダイヤモンドの合成方法でした。その中で、工業的なダイヤモンドが電子材料として使われていることから、電子材料に興味が移っていくと、そこで、偶然にもフォトニック結晶と出会いました。「半導体に空気の孔を開けるだけで、光を自由自在に操れる材料」ということに衝撃を受けたのです。

デザインして、作って、測って、予測して

フォトニック結晶の研究の面白いところは、自分で設計(デザイン)して、それを最先端の半導体プロセスを駆使して実際に作って、そして、測って、という一連の流れを自分で出来るということです。最近は、その様々な段階をデータセットにして、機械学習させて予測することもしています。もちろん、半導体プロセスでの作製は、真空引きの時間や、工程も多く、時間はかかります。でもかかった時間以上に、自分でデザインしたものが自分の思ったとおりに動いたときの感動は大きいものです。

特に、ここ10年近くは、フォトニック結晶の中でも、その周期配列をあえて乱した構造に興味を持って研究してきました。これは、周期よりも十分小さな構造変化を与えるので、作製した後に電子顕微鏡で観察しても、本当に設計した通りに出来ているかどうかを判別することも難しい構造です。でも、周期配列を乱しても、なおフォトニック結晶の性質を残しながら、思ったように動作して、ドーナッツビームが見えたとき、最近では、光の蛇行を観測できたときは、とても感動しました。しかも、この感動を学生さんたちと一緒に味わえるというのも、大学で研究する醍醐味です。

情報通信技術が発展し、時代の流れが速くなって、多くの研究者たちはより効率的で生産性の高い分業化を行っています。海外の研究者の中には、「回路の設計は私がしたから分かるけど、作ったのは別の人だから分かりません」という方もいらっしゃいます。でも、私はこの一連を自分でやることで学べることの大きさ、何よりその達成感を知っているので、この研究スタイルを続けたいと思っています。

いけばなと教育

大学生の頃からいけばなのお稽古を続けています。小学生の娘がいますが、彼女も3歳から一緒にお稽古に通っていて、大人顔負けの立派ないけばな人です。いけばなは、大学での教育によく似ていると思っています。同じ種類の花や枝でも、ひとつひとつ違っていて、その花の形や枝ぶりをよく観察して、それぞれの個性が生きてくるように花器に活けていきます。大学は集団で教育する場ではありますが、一人一人をよく観察して、大学という大きな花器に活けていくようなイメージをもっています。個性が生きて来るからこそ、全体でも美しいものになると思っています。仙台に来てからは、造形的な作風で有名な先生のところで、お稽古をしていただいています。一本の枝を折るだけでアッと驚くような新しい空間が拡がることもあり、素晴らしい学びの場です。

また、パブリックスピーキング(人前で話し考えを伝えること)の世界的な団体である、Toastmasters Clubにも所属しています。こちらも大学生の時に、英語を上手に喋れるようになりたいというきっかけで始めました。今では、Evaluationという誰かのスピーチを聞いて、それの良いところ、そして改善点を見つけてその場でフィードバックするためのスピーチをするということに、大きな学びを感じています。

私自身が、研究者になろうと思ったきっかけが、先生に褒められたという経験から来ているので、学生さんたちも出来る限りたくさん褒めたい、良いところを沢山見つけて、効果的にフィードバックをしていきたいと思っています。

Be creative, be imaginative

自然がなぜそうなっているのかを追求し、それをどのようにしたら、人類にとって理想的で役に立つものになるか、あるいは、地球にとって良いものとなるかを考えるのが工学の世界だと思います。そのためには、あるべき姿を想像する力と、それを実現し創造する力が求められると考えています。

研究室の初代の学生さんたちが考えた研究室のミッションは、「未来を創る秘密基地」。「秘密基地」というのは、子どもの頃おばあちゃん家の庭に自分の思うままに作ったツリーハウスのイメージだそうです。そこで、私たちは「未来を創る」。私の研究室はたまたまその題材が光であり、光を操るフォトニック結晶でありますが、思い切りやりたいと思うことを探求できる環境を提供したいと思っています。

光の世界では、いろんな色を混ぜれば混ぜるほどに、明るく光り輝きます。多様な人が集う世界だからこそ、その世界をよくするには多様な視点が大事で、すなわち、工学の世界にも多くの多様な人が集ってくれることがとても大事です。これを読んでくれているあなたと、一緒に研究できる日が来ることを楽しみにしています。